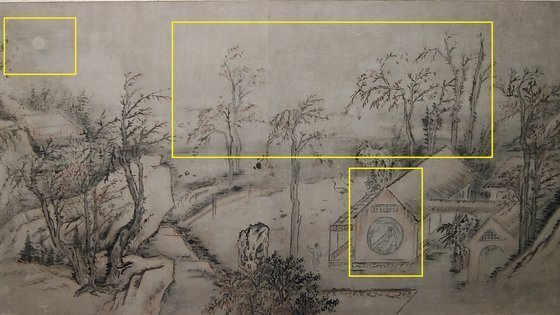

국립중앙박물관 '이건희 기증전'에 나온 추성부도 2021년 7월 국립중앙박물관 김홍도 '추성부도'(보물 1393호) 일부.

'추성부'를 그림으로 표현했다. 스산한 소리에 관한 소회를 이야기하는 작품이다. 쓸쓸한 말년을 그림으로 남겼다. ‘고 이건희 회장 기증 명품전’에 걸린 조선시대 그림은 단 두 점이다.

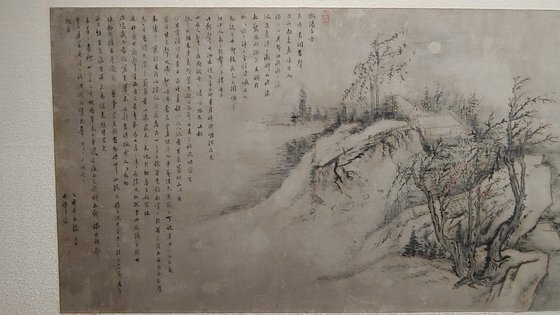

국보 제 216호 ‘인왕제색도’ 옆에 걸린 그림은 직전인 1805년 11월에 그린 그림이다. 날짜가 명기된 작품이 없어, 사실상 김홍도의 마지막 작품으로 본다. 추성부도는 쓸쓸한 존재감을 자랑한다. “그림 전체적으로 힘이 빠져있다. 담긴 것”이라며 “나란히 전시된 ‘인왕제색도’를 여유롭게 보냈던 것과 대비돼 김홍도 '추성부도'. 가운데 노인은 송나라 시인 구양수를 나타냈지만 김홍도의 자화상으로도 읽힌다.

그려 겨울나무 느낌을 냈고, 색을 거의 쓰지 않았다. 그림의 다른 부분보다 빽빽하게 칠해 표현했다. 창문을 통해 늙은 선비 한 명이 책상 앞에 앉아있는 모습이 보인다.

‘추성부’는 송나라 문인 구양수가 쓴 시로, 들으며 떠오른 소회를 적은 글이다. 동자가 돌아와 나무 사이에서 소리가 들려온다고 가리켰다'는 내용이다. 왼쪽 한켠에 자필로 시를 써넣었다. 나무들 사이로 부는 바람에 치우친 잎사귀 등을 메마른 붓질로 표현했다. 가을 바람소리가 들리는 듯 그렸다. "많은 작가들이 구양수의 시를 그림으로 그렸지만, 김홍도는 인물보다는 분위기를 내는 데 주목했다"며 "색을 굉장히 다채롭게 쓰는 김홍도지만 인물의 이목구비를 몇 가지 선만으로도 잘 그리지만 내성적인 작품"이라고 설명했다.

구양수를 나타냈지만, 김홍도 본인의 자화상으로도 읽힌다. 김홍도는 풍속화로 유명하지만, 풍속화는 대부분 40대 이전에 그린 것으로 본다.

단단하고 정확한 '철선류'로 분류된다. 국립 중앙 박물관 소장. 사진 Wikimedia Commons (전 서울대학교 박물관 학예연구관)의 설명에 따르면, 철사 선을 구부려 놓은 듯 정확하고 견고한 필선(철선류)이 많다. 좋은 필치로 사람을 주로 그렸다. 나무들도 먹을 적게 찍어 마른 붓질로 스치듯 그려 여름 인왕산(인왕제색도)과 뚜렷하게 대비되는 부분이다. 구양수의 집을 그리는 '해조묘법'(개 발톱처럼 아래로 향하게 하는 묘사법)을 썼다. 그림 오른쪽의 산 능선에는 음산함을 더하는 그늘을 진하게 그렸다.

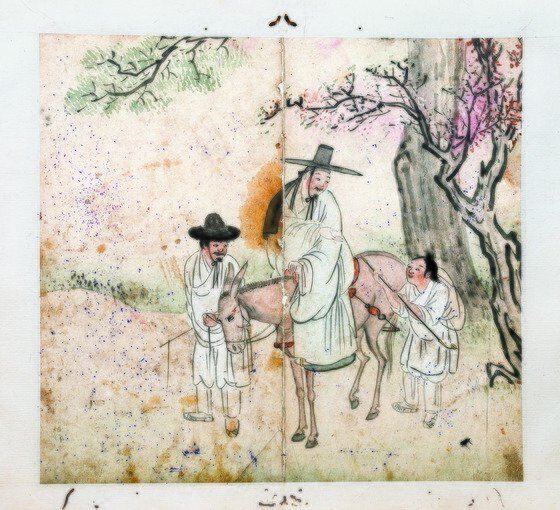

마당 가운데에 서서 동자가 가리키는 손가락 방향을 보고 있다. 죽음의 기운을 학 두마리가 경계하듯 바라보며 대항하는 것"이라고 풀이했다. 김홍도가 40대 이전 그린 풍속화들은 재기발랄한 인물표현, 다채로운 색채 사용 등으로 유명하다. 왕실의 그림을 담당하는 관청인 ‘도화서’에서 그림을 그린 천재화가였다.

익살스럽고 쾌활한 묘사와 경쾌한 필치의 풍속화로 널리 알려져있지만, 그린 주요 화원이었다. "김홍도는 자유재로 필법을 바꿀 수 있었다"며 "젊은 시절은 패기와 힘이 느껴지는 그림을 그렸고, 그림으로 바뀐다"고 설명했다.

이전에 그린 것으로 추정한다. 지내면서 사회적 명예와 부를 쌓았다. ‘그림장이’ 취급을 받았지만, 문학적 소양도 깊고 글씨도 잘 썼다. 그림만 그리고 글은 다른 사람이 쓰는 경우도 많았지만, 한 켠에 써서 자신의 심경을 표현했다. "사회적으로 성공하고 스스로 재능이 많아, 양반가라는 자의식까지 가진 것으로 보인다"고 설명한다. 김홍도가 1788년 정조의 명을 받아 대신 가서 보고 그린 금강산. 금강사군첩중 한면인 명경대. 소속이었던 화원들 중 우수한 화원은 규장각 소속으로 대접했다. 속하지 않은 채 열외로 활동했다. 위해 ‘녹취재’라는 시험을 봤지만, 시험을 본 적이 없다. "정조가 금강산에 가고 싶은데 본인이 바빠서 못 가니 김홍도를 보내 그리게 했더니 그림을 그려 올리기도 했다"며 "김홍도는 정조의 눈을 대신해서 방방곡곡을 어마어마한 특별대우를 받은 천재 화가" 라고 설명했다.

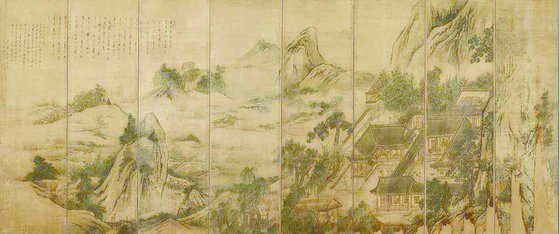

김홍도의 순조 헌정 '삼공불환도'(보물 제 2000호). 1801년 조선 제23대 임금 순조의 천연두 완쾌를 기념해 그린 8폭 병풍 그림이다.

1년 반동안 그림을 그리지 않다가, 처음 그린 그림이기도 하다.

나오는 구절에서 유래한 그림으로, 높은 벼슬과도 바꾸지 않을 사망한 이후 상황은 빠르게 변했다. 생애 처음 녹취재에 응하게 된다. 이재호 연구사는 “자존심에 상당히 스크래치가 났을 것”이라고 덧붙였다.

정조 사망 이후 1년 반 동안 그림을 그리지 않았다"며 "자신을 아껴주던 이라고설명했다.

양반가의 그림 주문도 많아 부를 쌓았지만 말년엔 아들 교육비를 대기 힘들 정도로 가난해졌다. "아들의 교육비를 댈 수 없으니 정도로 곤궁했다. 언급이 있고, 추성부도를 그릴 즈음인 "가을부터 위독한 지경을 여러 차례 겪고 생사를 오락가락하였다" 고적었다.

2021년 7월 국립중앙박물관 '고 이건희 회장 기증 명품전'에 걸린 김홍도 '추성부도'(보물 1393호).

'을축년 동짓날 3일 뒤에 단구가 그리다'라고 아름답게 잘 쓰는 것으로 유명했다. 동짓날 3일 뒤에 단구(김홍도)가 그리다’라고 진준현 위원은 "보통 연도만 쓰거나 안 쓰는 경우도 많은데, '날짜까지 구체적으로 기록해두겠다'는 비장한 심경으로 그렸다는 뜻"이라고 설명했다. 그린 그림이다. 김홍도가 죽기 직전의 병들고 쓸쓸한 모습을 고스란히 담은 유작이다.

'추성부도', '인왕제색도' 등이 나온 '고 이건희 회장 기증 명품전'은 서울 이촌동 국립중앙박물관에서 받은 e-메일 자료글(김형원님) 편집입니다!

2022.6.1.아띠할멈.(). http://blog.daum.net/jamyung820 |